بقلم الدكتور آصف ملحم*

تُعتبر الحرية من أكثر المفاهيم إثارةً للجدل، فلقد اكتسب مفهوم (الحرية) معانيَ عديدةً عبر التاريخ، كما أن جميع الأديان والعقائد ومختلف المذاهب الفلسفية والفكرية والسياسية والاجتماعيّة تناولت هذا المفهوم شرحاً وتحليلاً؛ نظراً لارتباطه بمجمل النشاطات البشرية، العِلميّة والعَمليّة.

جميعنا يكرر، بل ونجد متعة خاصة في ذلك، عباراتٍ من قبيل: نريد أن نكون أحراراً، لا حياة بدون حرية، لا رأي لمن لا حرية له … الخ؛ ولكن ما إن نطرح الأسئلة: ما هي الحرية؟ وكيف تتحقق؟ حتى نجد أنفسنا أمام صعوبات جمّة؛ تبدو الحرية بعدها من أكثر المفاهيم تناقضاً واستعصاءً على الفهم والإدراك والقياس.

في الحقيقة، من الصعوبة بمكان أن نعالج مفهوم الحرية في جميع أبعاده ومستوياته، لذلك سنحاول إلقاء نظرة سريعة عليه بهدف إبراز أهم الجوانب التي تلزمنا في هذه المقالة.

يشير المعنى اللغوي لكلمة (حرية) إلى الخلوص والتحرر من القيود، وعدم الإكراه والإجبار على فعل شيء ما بشكل يخالف إرادة الإنسان في ذلك.

في اليونان القديمة، كانت تستخدم كلمة (حر) للإشارة إلى الإنسان الذي يعيش في وطنه وبين شعبه في مقابل (أسير الحرب). استُخدِمت لاحقاً للإشارة إلى من يسكن المدينة في مقابل الغريب أو الأجنبي. كما تمّ رصد استخدام كلمة (حر) للإشارة إلى من يجعل قانون العالم الإلهي قانونه. بدأت كلمة حر تتخذ معنىً فلسفياً عند السفسطائيين عندما حصل التّعارض بين الطبيعة والقانون، فأصبح الحر من يسير وفق الطبيعة. ثم أعطى سقراط الحرية بعداً أخلاقياً معتبراً أنها تشير إلى (فعل الأفضل). أما أفلاطون فاعتبرها أنها تعني فعل الخير، والخير هو الفضيلة. ومع أرسطو بدأ المعنى الدقيق للحرية، بوصفها فعل اختيار، قائم على الإرادة والمعرفة [1].

بعد ظهور الدين المسيحي، بدأ النظر إلى البشر على أنّهم متساوون أمام الله، فاكتسبت الحرية معانيَ جديدةً كان لها الدور الأكبر في تحرير الإنسان من الخضوع التام لسلطة الدولة. أصبحت الحرية تعني التحرر من الرذائل والخطايا الدنيوية والشهوات والملذّات الحسية والاتجاه بإرادة حرةٍ نحو الخير المطلق وهو الله. لذلك كانت الحرية ملازمة للإرادة، فعندما تكون الإرادة حرّةً تنزع نحو فعل الخير، الذي مصدره الله؛ فهو من يحررنا من الشر، فكلما اقتربنا من الله ازددنا تحرُّراً [2].

في العصر الإسلامي، اتّخذت الحرية مداليلَ عديدةً أيضاً. ارتبطت أولاً بتحرير الإنسان من الرّق والعبودية، فلقد حارب الإسلام العبودية وأثاب من يُعتِق الرقيق. وهناك العديد من النصوص التي تؤكد على عدم جواز الحد من حرية الإنسان بالإكراه والحجر والغصب والمنع والتضييق وما شابه. وهنالك العديد من الإشارات المباشرة وغير المباشرة إلى بعض أنواع الحريات التي نتكلم عنها اليوم، كحرية المعتقد وحرية الفكر والشورى والحرية الاجتماعية وحرية الرأي والمُلكيّة والتنقّل، وهي مبثوثة في مختلف النصوص القرآنية والمرويات [3].

تعتبر مسألة القدر وعلاقتها بالحرية الإنسانية من المسائل الهامة، التي أثيرت مبكراً في الإسلام؛ فلقد شاع الجدل حولها بين المتكلمين حتى أصبحت حجر الزاوية عند جميع التيارات الفكرية التي سادت في ذلك العصر، ولممثلي هذه التيارات مقولات عديدة ومناقشات مشهورة في الحرية والإرادة والاستطاعة والفاعلية والعلّيّة، يخرج الإسهاب فيها عن موضوع مقالتنا (للاطّلاع والتوسّع انظر [4، 5]).

تناول جميع فلاسفةِ ومفكّري العصور الأوروبية الحديثة مفهوم الحرية في دراساتهم وأبحاثهم أيضاً، وتطور هذا المفهوم وتبلور ليصبح من أهم أسس الحياة الإنسانية. ولقد وضعت أبحاثُ كلفن و هوبز و سبينوزا و ليبينتز و لوك و كانط و هيجل و فيورباخ و سارتر وغيرهم الكثير اللّبناتِ الأولى لظهور المفاهيم الحديثة للحرية [6].

في عصرنا الحالي، توسّع المفهوم الكلاسيكي للحرية بصفتها إحدى السمات التي تمنح الإنسان التّميُّز على جميع المستويات، النفسية والفكرية والثقافية والاجتماعية. ظهرت، أيضاً، مفاهيم جديدة للحرية بسبب تعدد مجالات النشاط الإنساني؛ كحرية التفكير والتعبير والاعتقاد والحركة والتجمّع وتشكيل الجمعيات والإعلام والحريات المدنية والحريات الاقتصادية والحريات السياسية… وغيرها. ولقد وضع الباحثون مؤشراتٍ ومعاييرَ لقياس هذا النمط من الحريات في مجتمع مُعيّن أو دولة مُعيّنة.

وبالرغم من أنّ مفهوم الحرية حَظِيَ بقسطٍ كبيرٍ من الدراسة، لا يزال حتى اليوم يشكل موضوعاً هاماً للبحث في مختلف العلوم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما أن الجدل مستمر حول هذا المفهوم الهام، ومن الصعب أن نجد نظرية جامعةً مانعةً قادرةً على ضبطه، بالرغم من المحاولات العديدة لاستكشاف أبعاد الحرية وبالتالي وضع مقاييس لها (انظر [7، 8]).

في الواقع، يوجد تياران نظريّان كبيران متمايزان حول الحرية:

-الحرية السلبيّة Negative freedom، وتعني انعدام القيود أو العوائق.

-الحرية الإيجابيّة Positive freedom، وتعني القدرة على القيام بالفعل وتحقيق الهدف، أي توفر الظروف المواتية للقيام بفعل ما أو السعي نحو هدف ما.

لذلك، فالحرية السلبية لا تفترض وجود شروط مُعيّنة تمنح فرصاً ما لتحقيق الذات أو تهيّئ للقيام بالفعل، على العكس تماماً من الحرية الإيجابية. يتشبّث المدافعون عن الفهم السلبي للحرية بالإجراءات الحكومية (أي ما تقوم به الدولة) الهادفة للتقليل من احتمال وجود قيود مفروضة على المواطنين. بالمقابل فإن الفريق الآخر يقبل تدخّل الدولة بهدف تمكين الناس من التصرف وفق إراداتهم. وبالتالي، كل فريق يحاول التركيز على جانب مُعيّن من الموضوع؛ يركّز الأول على الدرجة التي يشعر فيها الفرد بوجود عوائق من (قوى خارجية)، في حين يركّز الثاني على الدرجة التي يتصرف بها الفرد باستقلالية بغضّ النظر عن (الجهة) التي منحتهم هذه الإمكانية. فالفريق الأول يفترض أن (الدولة) غير قادرة على توفير الشروط اللازمة للحرية الإيجابية، أما الفريق الثاني فيفترض أن الدولة قادرة على توفير هذه الظروف بغض النظر عن إمكانية وجود مشاكل قانونية متأصّلة تحدُّ من هذه الإمكانية.

على هذه الخلفية يبرز السؤال الآتي: – هل تتحمّل (الدولة) أو (الجهة) التي وفّرت ظروف الحرية الإيجابية مسؤولية توفير هذه الظروف؟

يرى أنصار الحرية السلبية أن الفرد هو المسؤول عن أفعاله، ومن غير المسموح إكراه الآخرين للقبول بشروط معينة، وبالتالي تتناقض محاولة توفير الظروف الملائمة للحرية الإيجابية مع مفهوم الحرية بالأساس.

في الحقيقة يعكس هذا الجدل جانبين من جوانب الحياة الإنسانية، وهما: (العوائق والقيود، شروط تحقيق الذات).

قامت العديد من المحاولات لإجراء نوع من التسوية بين هذين الجانبين للحرية، فبعضُ الباحثين يعتقد بأنّ بُعدَي الحرية هذين يتجلّيان في كل موقف على حدة. فإذا رغب فرد ما بالقيام بفعل ما فمن الضروري أن يتمكن من القيام بذلك دون ممانعة. وفقاً لذلك، فالحرية تعني غياب العوائق على الأفعال الممكنة. ولكن بالنسبة لمعظم الناس يتم تصوير الحرية على أنها توافر الفرصة للقيام بفعل ما وفق إراداتهم بغض النظر عن أي معيقات يمكن أن تقف أمامهم. لذلك نصبح أمام الثلاثية:( الفاعل، القيود، الفرص).

يوافق أنصار النوعين من الحرية على وجود ما يمكن أن نسميه (عناصر موضوعية) لـ (الحرية) أو (اللاحرية)؛ كالقيود القانونية والفيزيائية والنفسية … الخ. أما أنصار الحرية الإيجابية فينفردون في بناء طروحاتهم على ما يسمى نظرية الاختيار الاجتماعي الحر Social Choice Theory، التي تقوم على منح الأفراد خياراتٍ أكبر بطرح فرص أكبر. ولكن تكمن مشكلة هذه النظرية في نقطتين:

1-يتم تعريف القيود فيها على أنها غياب الفرص.

2-لا يوجد وضوح في كيفية تعريف (حرية الاختيار) أو (الاستقلال).

بناءً على ذلك لا يمكننا بشكل من الأشكال أن نعطي تقييماً للحرية الفردية. لذلك يعتقد مؤيّدو (نظرية الاختيار الحر) بأن الأشخاص سيقومون باختيار (الأفضل) أو (الأصلح) أو (الأنفع)، والحقيقة أنّ الإنسان يفعل ذلك انطلاقاً من المنظومة القيمية التي يؤمن بها.

فيما يتعلق بالحرية السلبية، الرابطة بينها وبين المنظومة القيمية للفرد ما زالت غير واضحة. حلَّ بعض الباحثين هذه الإشكالية عن طريق إدخال مفهوم (القصد أو النيّة)، فالقيمة تتجلى في (نية) الشخص القيام بفعل ما؛ وهكذا يستطيع الفرد زيادة حريته عن طريق تغيير أفضلياته. وبغض النظر عن كون تغيير الأفضليات سيؤثر على الحرية الجماعية أم لا، إلا أنّ المفهوم القصدي (أي المفهوم المبني على النية) للحرية السلبية يبدو أكثر قبولاً من المفهوم السلبي الصرف [9، 10].

وبناءً على ما سبق، يمكننا التمييز بين ثلاثة أبعاد للحرية [9]:

1-الفرصة والفعل: فالحرية هي فرصة إذا تمّ التركيز على مقدار الفُرص المتاحة وهي أقرب إلى الحرية السلبية. أما الحرية كفعل فيتم التركيز على سلوك الفرد فقط، وهي أقرب إلى الحرية الإيجابية.

2-القصد أو النية: وهنا يجب التمييز بين وقوع الفعل بالصدفة أو عن سابق تخطيط وتصميم.

3-القيمة: وهنا يتم النظر إلى المنظومة القيمية للفرد ودرجة تأثّر سلوكه بها.

لذلك توصّل العديد من الباحثين إلى نتيجة مفادها أنه من الصعب قياس (الحرية الاجتماعية) بوصفها علاقة بين الأفراد. ولكن، استناداً إلى بعض المعطيات بمكان والبيانات الاجتماعية، من الممكن أن نحكم إلى أي درجة هذا الفرد حر مقارنةً مع فرد آخر، طالما أنه يمكن إجراء تقييم ذاتاني لطبيعة هؤلاء الأفراد.

حاول بعض الباحثين تطوير ما يمكن أن نسميه مفهوم (الحرية غير المحددة) non-specific freedom، منطلقاً من الحجة بأن (حب الحرية) يختلف عن محبة أن يكون الإنسان حرّاً بالنسبة لشيء محدد أو لقضية محددة. فالحرية وفق هذا الاعتبار تشكّل قيمةً مستقلةً عن الأشياء المحددة التي يمكننا ربطها بها، ولقد تمت تسميتها بـ الحرية الإجمالية overall freedom [7].

أعتقد أنّ ما أوردناه في الأعلى يكفي لإبراز عمق الجدل حول الحرية وماهيتها، لذلك قد يكون من المناسب مقاربة المسألة من زاوية مختلفة؛ ففي الفن، الذي يمثل انعكاساً لبواطن النفس البشرية، يعتبر البحث عن نظرية ما دليلاً على وجود أزمة. ولن أجانب الصواب إذا أجريت القياس نفسه في العلوم الاجتماعية؛ فالإنسان هو الإنسان قديماً وحديثاً، كما أن النفس البشرية هي بؤرة التفاعل الحقيقية لكل الظواهر النفسية-الاجتماعية.

على هذه الخلفية، يبرز السؤال الهام الآتي: – لماذا نبحث عن تعريفٍ ما وتحديدٍ للحرية؟

لو حاولنا صياغة هذا السؤال بأسلوب آخر، طارحين إيّاه على أكبر شريحة من المواطنين، في الغرب والشرق، ومن مختلف التيارات الفكرية: ماذا تعني لك الحرية؟

فإننا، وبدون أدنى شك، سنسمع أجوبة شديدة التنوع، ترتبط بالظروف والسياقات التي تمّ طرح هذا السؤال فيها، ولكن الجامع الوحيد بينها هو (الشعور بالحاجة للحرية) أو (حب الحرية). لذلك فإننا نعتقد أن دراسة الموضوع في المستوى اللغوي-النفسي سيقدم لنا إجاباتٍ وافيةً على الكثير من الأسئلة التي ننوي التطرق إليها في مقالتنا هذه.

من نافلة القول: تتمتّع الكثير من مصطلحات العلوم الإنسانية، والحرية إحداها، بجاذبية خاصة؛ وهذا يعود إلى الأثر النفسي للمفردات؛ فعلم نفس اللغة Psycho-linguistics هو من التخصصات الهامة والعميقة في علوم اللسانيات. والحقيقة، المفاهيم والمصطلحات هي تمثّلات وتصورات ذهنية إجمالية mental representations، أي أن المرء عندما يسمع كلمة ما أو يقرؤها ترتسم في ذهنه صورة ما، تترافق هذه الصورة عادةً مع آثار نفسية معينة، وفي بعض الأحيان فيزيولوجية.

تلعب عوامل التربية والتعليم والثقافة والخبرات الحياتية الأثر الأكبر في بناء هذه الصورة؛ والحقيقة، تشبه آلية اكتساب الألفاظ لآثار نفسية وجمالية معينة آلية المنعكس الشرطي أو الاستجابة الشرطية التي تحدّث عنها الطبيب الروسي إيڤان باڤلوڤ.

ولتوضيح هذه النقطة سنضرب مثالاً: – عندما نقرأ أو نسمع كلمة (روح) ستتداعى إلى أذهاننا صورٌ لطيفةٌ وستنتابنا مشاعرُ إيجابية جميلة؛ فجميع ثقافات وفلسفات وأديان العالم رفعت من شأن (الروح)؛ فهي، وفق اعتقاد الجميع، الكائن الأقدس والأشرف في الإنسان. لذلك نلاحظ أننا ننسب عادةً المشاعر الجميلة والرقيقة والفضائل الإنسانية إلى (الروح)، مع علمنا المسبق بوعورة البحث في ماهيّة (الروح).

سنأخذ مثالاً آخر: – عندما يسمع العربي أو ينطق أو يقرأ كلمة (صهيونية) فإنها ستثير لديه مشاعرَ سلبيةً؛ لأنه تربّى على ربطها بالجرائم التي تقوم بها (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، في حين أنّ هذه الكلمةَ نفسَها ستثير مشاعر إيجابية عند أشخاص آخرين لم يتلقّوا التربية نفسها؛ فلقد كان فلاديمير جابوتينسكي (أو زئيف جابوتينسكي) يتغنّى بالصهيونية في كتاباته وخطاباته، وعلى هذا المنوال يسير خَلَفُه بنيامين نتنياهو الآن.

وفقاً لهذا التصور، الذي سنسمّيه بـ (التصور الفينومينولوجي)، فإن الحرية تكون أقرب إلى (الشعور بالقدرة على القيام بفعلٍ ما)، وبالتالي تصبح (اللاحرية) عدم قدرة الإنسان على تحقيق ذاته، أو عدم القدرة على الإبداع؛ وعدم القدرة على تحقيق الذات أو الإبداع هو شكل من أشكال الفشل في الحياة. لذلك قد يمر الإنسان في مثل هذه الظروف بحالة من الوهم فيظن مخطئاً أنّ العوامل الخارجية هي مصدر فشله، وقد يخرج في مظاهرة أو اعتصام مطالباً بمنحه ما يشعر بأنه فشل في تحقيقه.

لا يجانب هذا التّصور الصواب بأي شكل من الأشكال، لأن الشريحة الكبرى من الناس تبني فهمها للمفردات والمصطلحات على كيفية شعورها بها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية؛ يتّفق التعريف الفينومينولوجي للحرية مع تحديدات أخرى لها مُتّفق عليها كما سنبيّن لاحقاً. ومن جهة ثالثة لا يوجد تصور نظري دقيق لماهيّة الحرية بالرغم من أن الجدل حولها مستمر منذ قرون.

نعتقد أن المفهوم الفينومينولوجي للحرية الذي طرحناه سابقاً، أقرب ما يكون إلى المفهومين: السلبي أو الإجمالي، اللّذَين يعكسان (حب الحرية) أو (الشعور بعدم وجود عوائق وقيود).

لذلك فإننا نعتقد بأن الحرية كالطاقة النفسية والروحية الضرورية، التي تساعد المرء على تفجير مواهبه وإطلاق العَنان لخياله لتكوين رؤية ما عن الكون وتصميمه، وبالتالي هي أشبه ما يمكن بالمحرّض على الإبداع.

نحن جميعاً نراقب الظواهر الطبيعية والاجتماعية والنفسية، أو ما يمكن أن نسميه الفينومينولوجيا، ولكي نستطيع تفسير وفهم آلية حدوث هذه الظواهر نقوم بطرح مجموعة من الفرضيات (أو النماذج العقلية)، ومن ثم ننظر: هل حقيقةً تقود هذه النماذج إلى تفسير متين لتلك الظواهر؟ فإن قادت إلى تفسيرها فهذا لا يعني أنّ تلك الفرضياتِ صحيحةٌ، وليس بالضرورة أن تكون الطبيعة خاضعةً أو تسير وفق الفرضيات التي أنتجها خيالنا. وحتى نستطيع الحكم بدقة يجب استنفاد جميع الفرضيات الممكنة، التي قد يكون عددها لا نهائي ببساطة. من جهة أخرى، يجب استنفاد جميع النتائج (الظواهر) المرتبطة بتلك الفرضيات والتأكّد من أنها غير متناقضة حتى نقول: إن تلك الفرضيات صحيحة أو أنها ترقى لمستوى النظرية الراسخة.

لذلك، حول أي نظرية يبقى السؤالان الآتيان مفتوحَين أمام الباحثين:

أولاً-هل الفرضيات التي تقوم عليها نظرية ما هي الوحيدة التي تؤدي إلى تفسير ظاهرة ما؟ أي هل النموذج العقلي الذي توصلنا إليه هو الوحيد؟

ثانياً-هل هناك نتائج أخرى للنظرية تخالف قياسات تجريبية دقيقة ومعروفة؟ أي هل يتناقض نموذجنا مع ظواهر أخرى لم نكتشفها أو سنكتشفها في المستقبل؟

لذلك تخضع هذه الفرضيات إلى سلسلة طويلة من عمليات الغربلة والتنقيح والبلورة حتى تأخذَ شكل النموذج المعرفي النهائي؛ وسيستمر العلم على هذه الحال باحثاً عن الموضوعية المطلقة أو الحقيقة المطلقة!

من هنا ندرك أهمية إدخال (المفهوم الفينومينولوجي) للحرية، الذي يمنح الإنسان الشعور بأنه قادر على طرح الفرضيات والتعامل مع النتائج دون عوائق (من قوى خارجية). وبالتالي سيكون قادراً على تحقيق ذاته، قادراً على البحث عن طريق لتحقيق أحلامه، قادراً على التأمل في خفايا وأسرار الكون المحيط بنا وبالتالي طرح ما يشعر بأنه يقارب الحقيقة. وهذا الشعور بالحقيقة ليس سوى شكل من أشكال استشعار جمال الكون والتآثر معه فحسب. فالحرية في هذا الإطار ضرورية للإبداع وهي حاجة أساسية من الحاجات النفسية للإنسان.

على هذه الخلفية، يبرز السؤال:

-هل هناك حدّ لهذا الشعور بالحرية؟

أو بصيغة أخرى:- هل سيزداد إبداع الإنسان و عطاؤه كلما كانت الحرية أكبر؟

في الواقع، يقودنا البحث عن الجواب إلى التعريج على الليبراليات الغربية والأزمة التي تعيشها!

إنّ المتأمّل في المبادئ التي تقوم عليها الليبراليات الغربية لا بدّ وأن يلاحظ أنّ (الفردانية) تصبغها جميعاً، فالفرد هو نقطة البداية في تحليل جميع الظواهر المجتمعية. في هذا السياق قد يكون من المناسب التذكير بعبارة مشهورة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت تاتشر: (لا وجود لهذا الشيء الذي نسميه المجتمع)؛ على الرغم من أن جميع الإيديولوجيات، سواء الاشتراكية أو المحافظة أو الليبرالية، تدافع وبقوة عن فكرة (الدولة)، وكلٌّ منهم يشرح حججه ومقارباتِه انطلاقاً من موقفه الإيديولوجي المسبق.

تتبنى الليبراليات الغربية الحرية الإيجابية في رؤيتها؛ لأنه يُنظَر إلى الوسط الاجتماعي على أنّه قوة مُشجّعة، أو الجهة التي تقدم الفرص وتوفّر الظروف، لذلك تصبح القوانين هي أهم أوجه قياس مستوى الحرية في مجتمع ما مقارنةً مع غيره. ولكن، كما نعلم جميعاً، تعتمد آلية سنّ القانون على تصويت أكثرية ممثلي الشعب لصالحه، وبالتالي فهناك مجموعة ستدعم هذا القانون وأخرى سترفضه وثالثة ستقف على الحياد. ولكن الإنسان على المستوى الفردي هو حالة متمايزة؛ فالأفراد مختلفون عن بعضهم البعض في العديد من الخصائص. في حين، على المستوى الجماعي، يتحول الإنسان إلى كائن مؤثرٍ ومتأثرٍ؛ فأن تكون مدخّناً، على سبيل المثال، هو خيار شخصي ولكن هذا الخيار لن يترك آثاره على ذلك الشخص فقط، بل سيتأثر الآخرون به أيضاً، كما أن درجة التأثير ستختلف بين فرد وآخر. لذلك، كما أسلفنا، (الاستقلال) أو (الاختيار الحر) هو قضية غامضة بحد ذاتها.

وهكذا تصبح المعادلة في المجتمع الليبرالي على الشكل: كلما كانت القوانين التي (تسمح) أكثر كلما ازدادت قدرة الإنسان على تحقيق ذاته، وبالتالي اختيار (الأفضل) أو (الأنفع) أو (الأمثل) … وما شابه.

تأسيساً على ما سبق فإنه من الممكن أن نسجل الملاحظات التالية:

-إن الافتراض بأن الفرد سينتقي الأفضل أو الأنفع هو افتراض عام عديم المعنى إذا لم نحدد (معايير) لما سمّيناه (الأنفع) أو (الأفضل). من المؤكد أن الإنسان سينتقي الأنفع له شخصياً أو للدائرة المقربة منه، ولكن لا بد من البحث عن مدى تقاطع الناس أو تعارضهم في خياراتهم.

-قد ينشأ تناقض بين القانون المسنون كحماية لنوع محدد من الحريات والمنظومة القيمية لفئة اجتماعية ما أو لأفراد معينين؛ فهل ستكون الدولة قادرة على حماية هذه القيم أيضاً؟ فقد لا يرغب بعض الآباء والأمهات بتربية أبنائهم على القيم التي أفرزت تلك الحريات، وبالتالي كيف يمكن تحصين (حقهم بالحماية) من تأثير تلك القوانين التي حمت حريات تلك الفئات.

-هل ستشكل (قوننة) بعض الظواهر الاجتماعية غير المألوفة، استناداً إلى بارادايم (الحرية) أو انطلاقاً من أن الحظر أو المنع لا يحل المشكلة، حمايةً لذلك الحق أم تشجيعاً على المضي في نوع معين من الممارسات؟ فالقوننة بحد ذاتها ستسمح بالترويج لهذا النوع من الممارسات عبر وسائل الإعلام أو في الشارع، وبالتالي لا يمكن منع السلوكيات التي تدل على أنهم يمارسون حريتهم، فكيف يمكن حماية باقي الناس منها؟!

-تبدو الحرية وكأنها (معطىً) يمكن تقديمه باستمرار، وكأنه مقدار متجهي يتحرك باتجاه واحد ويتنامى باطّراد مع الزمن. وبالتالي كيف يمكن أن نضمن استقرار المجتمع بعد فترة من الزمن؟ فالمنظومة الفكرية والقيمية في الدولة تحتاج إلى مراجعات دائمة لتقييم التجارب السابقة.

-لا يتم النظر إلى الجملة الاجتماعية بمجملها، بل إلى الأفراد والعَلاقة بينهم، وبالتالي فإن هذا العبور بين (القيم الفردية) و (القيم الاجتماعية) غير واضح على أضعف تقدير.

-شعور الإنسان بالحاجة إلى التمتع بحق معين لا يقتضي بالضرورة أن يتمتع الآخرون بذات الشعور، وبالتالي تتحول مطالبة الآخرين بالتمتع بهذه الحقوق إلى نوع من الاستبداد، وهذا يتناقض مع مفهوم الحرية نفسها.

من هنا يبرز السؤال الجوهري التالي:

هل سيتوازن ويتناغم المجتمع حقيقةً بالحركة نحو (الحرية غير المشروطة)؟

نعم، انتقلت البشرية خلال تطورها التاريخي الطويل من (مملكة الضرورة) إلى (مملكة الحرية). فهل ستحافظ البشرية على هذا النمط التطوري بصورة مطّردة، أم أنّ هنالك حدوداً معينةً يجب رسمها وعدم تجاوزها؟!

وفقاً لهذا التصور، فإننا نعتقد أن النمط الغربي للحرية يتجاوز الحاجة الإنسانية لها كطاقة نفسية-روحية تمكّن الإنسان من تحقيق ذاته وطموحاته. لذلك لاحظنا في الآونة الأخيرة ظهور أنماط غريبة من الحريات، مثل:

حرية التعبير عن المشاعر، حرية تحسين المزاج، حرية ممارسة الجنس بعد الموت، انتشار مجتمعات الميم والحريات الجندرية، المطالبة بحق الإجهاض بعد الولادة … الخ. إذ تبدو هذه الحريات وكأنها أقرب إلى الشذوذ الاجتماعي والنفسي، لذلك يبرز السؤال التالي:

-هل انتهت ميادين العلوم والمعارف وبلغ الإنسان الغربي أوج معرفته؟

بالتأكيد لا، فهناك العديد من الأسرار والألغاز الكونية التي لم يتمكن الإنسان من حلها، فميادين العلم والمعرفة ما زالت مفتوحة على مصراعيها لكل راغب، والأمثلة أكثر من أن تحصى.

-إذاً أين تكمن الأزمة؟

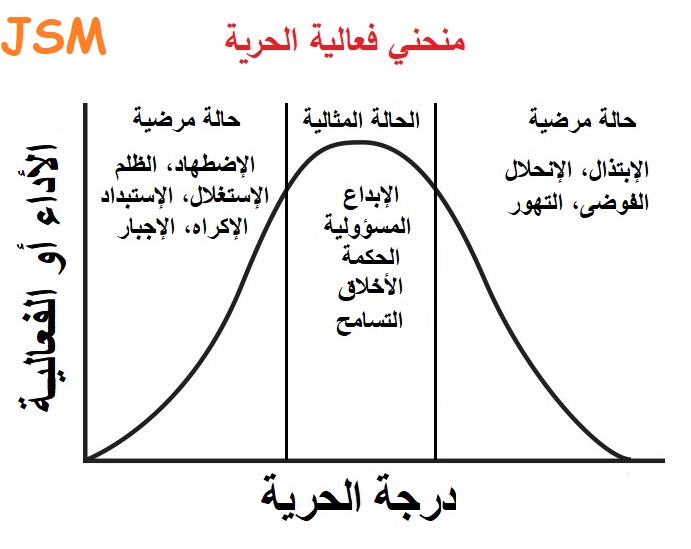

في الشكل المرفق قمنا بتمثيل درجة فعالية أو أداء الشخص كتابع لدرجة حريته في مجتمع ما. يمكنني الادّعاء بأن هنالك منطقةً أو حيّزاً مفيداً للحرية، فإذا زادتْ درجة الحرية عنه تحولت إلى ابتذال وانحلال وفوضى وتهوّر. أما إذا قلّتْ عنه أصبح المجتمع يعيش حالة من الاستبداد والاضطهاد والاستغلال … الخ. أما المنطقة الوسطى فهي الحالة المثالية التي يجب أن يعيشها الإنسان.

لذلك فإن نظرة الليبراليات الغربية إلى الحرية على أنها مقدارٌ يمكن تقديمه باستمرار، وبزيادته يزداد الإبداع والعطاء، هي نظرة قاصرة تماماً، وحوّلت الحرية إلى ما يشبه (المخدرات)، التي تزداد رغبة الإنسان بتعاطيها كلما زاد إدمانه عليها، إلى أن تؤدي إلى تلاشيه جسدياً. من هنا نفهم أسباب انتشار أنماط غريبة من الحريات والمطالبة بحقوق لا تتناسب مع (الطبيعة الإنسانية السليمة) التي ترسخت عبر آلاف السنين.

بالطبع إن تحديد المجال الفعّال للحرية هو أحد التحديات التي تواجه النموذج المطروح حول العلاقة بين درجة الحرية وفعالية الفرد، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث من أجل كل بعد من أبعاد الحرية.

لذلك فإننا نعتقد أن الحرية ليست معطىً سيقود تقديمه المستمر إلى تطوير وازدهار المجتمع، بل على العكس تماماً، لا بدّ من حماية الحرية من الابتذال وصياغة ضوابط للحرية. بالطبع يتطلب هذا التصور الشكلي مزيداً من التمحيص في جميع أبعاد الحرية، وبالتالي بناءَ نموذج مفيد في الإدارة والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ما قدّمناه في هذه المقالة هو مجرد مساهمة أوّليّة تساعدنا على تطوير فهمنا لمفهوم (الحرية) الإشكالي. وأعتقد أننا تمكّنا من وضع النقاط على الحروف في بعض الجوانب، ولا زالت هنالك جوانب غامضة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، لذلك سأكون في غاية السعادة بتلقّي أي اقتراحات مفيدة تساعدنا في تطوير هذا العمل.

المراجع

1-عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1984.

2-كامل محمد محمد عويضة، أوغسطين فيلسوف العصور الوسطى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993.

3-عفاف مصباح بلق، مفهوم الحرية في الفكر الإنساني، مجلة كليات التربية، العدد 16، 2019.

4-محمود بن عبد الرزاق، مفهوم القدر والحرية عند أوائل الصوفية، مكتبة الإحسان، الجمالية-الدقهلية، مصر، 1995.

5-عادل العوا، المعتزلة والفكر الحر، الطبعة الأولى، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، 2000.

6-عزيز العرباوي، مفهوم الحرية في الإسلام وفي الفكر الغربي: رؤيـة بـانـوراميـة، مؤمنون بلا حدود، 26 مايو 2016.

https://www.mominoun.com/pdf1/2016-02/fikrgharbi.pdf

7-James W. Nickel, Review of Ian Carter, A Measure of Freedom, Book review, 2001.

8-Peter Graeff, Measuring Individual Freedom: Actions and Rights as Indicators of Individual Liberty, In: Towards a Worldwide Index of Human Freedom, Fraser Institute, pp. 113-135, 2012.

9-Dowding Keith and Martin van Hees, Counterfactual success and negative freedom, Economics and Philosophy, 23, 2007.

10-Dowding Keith and Martin van Hees, Counterfactual success again: Response to Carter and Kramer, Economics and Philosophy, 24, 2008.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الدكتور آصف ملحم – مدير مركز جي إس إم للأبحاث و الدراسات (موسكو).

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز جي إس إم وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً